Mobilität an der Nordsee soll nachhaltiger werden

Universität Vechta untersucht neue Möglichkeiten für Tourist*innen und Bewohner*innen

Oft ist es an der ländlichen Nordseeküste schwer, mit Bus und Bahn sein Ziel zu erreichen: Das Auto bleibt oft ohne gute Alternative. Vor allem in der Hauptsaison ist daher die Verkehrsinfrastruktur häufig überlastet – das Problem kennen Tourist*innen wie Bewohner*innen der Region. Deshalb entwickeln jetzt Studierende der Universität Vechta in einem Forschungsprojekt Lösungsansätze, um eine nachhaltige und touristisch attraktive Mobilität zu fördern. Im Fokus steht dabei der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV).

Nachhaltige Mobilität ist im ländlichen Raum eine besondere Herausforderung – und eine große Chance zugleich. Wie können verschiedene Mobilitätsangebote wie etwa Bahn, Fähre, Bus, Carsharing, oder E-Roller effektiver verknüpft werden? Wie könnte das bestehende Angebot übersichtlicher kommuniziert werden? In ihrem Forschungsprojekt sprechen die Studierenden dafür mit Mobilitätsanbietern über Faktoren, die die Zusammenarbeit fördern oder behindern. "Dabei interessieren wir uns für Kooperationen und Abstimmungsprozesse zwischen lokal, regional und überregional tätigen Verkehrsunternehmen, die teilweise unterschiedliche Zielgruppen ansprechen", erklärt Frau Professorin Dr. Amelie Bernzen, die als Wirtschaftsgeographin das Forschungsprojekt als Lehrende betreut.

„Und auch Verkehrsplanung und -politik spielen eine wichtige Rolle“, ergänzt ihre Mitarbeiterin Sonja zu Jeddeloh. Deshalb interessiert die Studierenden auch die Perspektive aus der Verwaltung: Wie positionieren sich Gemeinden in der Mobilitätswende, welche Gründe stehen hinter diesen Positionen, und welche Maßnahmen werden daraus abgeleitet?

In der ersten Recherche stellten die Studierenden fest, dass das Mobilitätsangebot teils verwirrend und nicht benutzungsfreundlich gestaltet ist. So erschweren eine Vielzahl unterschiedlicher Apps und Buchungssysteme die Planung der problemlosen Reise. In anderen europäischen Staaten gibt es auf der Verwaltungsebene bereits Projekte zur nachhaltigen Mobilität auf dem Land, die potenziell als Vorbild für die Region dienen können.

Die Arbeit ist eingebettet in Projektseminare des Masterstudiengangs Transformationsmanagement in Ländlichen Räumen und der Geographie an der Universität Vechta. Unterstützt wird die Arbeit durch Ingo de Vries von der Stabsstelle Klimaschutz des Landkreises Aurich und durch das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) Weser-Ems. „Das Thema nachhaltige Mobilität wird unterschiedlichste Akteure der Region auch zukünftig intensiv beschäftigen und ist damit ein spannendes Arbeitsfeld für Absolventinnen und Absolventen“, erklärt Stephanie Rohenkohl vom ArL.

Die Studierenden profitieren durch den engen Kontakt zur Praxis und lernen, konkrete Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige Mobilitätsstrategie entlang der Nordseeküste zu formulieren. Bis Ende Januar 2025 führen sie nun Interviews und Kartierungen vor allem in Esens und Carolinensiel sowie Norden/Norddeich durch. Die Ergebnisse der Befragungen sollen im Februar in einer Präsentation inklusive Kartenmaterial öffentlich zugänglich gemacht und Vertreterinnen und Vertretern der Mobilitätsanbietenden und Verwaltungen vorgestellt werden.

Studie untersucht Klimaschutzstrategien von Kommunen

Eine neue Studie der Universitäten Vechta und Augsburg sowie des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) untersucht die Bedeutung von Suffizienz, also die Reduktion übermäßigen Ressourcenverbrauchs durch klimaschonende Verhaltensweisen, in den Klimaschutzkonzepten von 40 deutschen Vorreiterkommunen. Diese sogenannten Masterplan-Kommunen wurden bundesweit gefördert, um Vorreiter für den kommunalen Klimaschutz zu entwickeln.

Beispiele für Suffizienz sind der Umstieg von PKW auf den ÖPNV, die Reduktion der Pro-Kopf-Wohnfläche, oder die Reparatur von Geräten, statt eines Neukaufs. Für die Erreichung ambitionierter Klimaschutzziele ist Suffizienz unerlässlich, da technische Maßnahmen in der Regel nicht ausreichen und es hierbei außerdem häufig zu einer Verlagerung von Umweltschäden kommt.

Die Studie zeigt, dass Suffizienz, in den kommunalen Klimaschutzstrategien eine zunehmend wichtige Rolle spielt. Häufig bleibt diese jedoch technologischen Lösungen untergeordnet. Darüber hinaus wird Suffizienz oft als eine private Angelegenheit verstanden, zu der die Kommune nur durch Sensibilisierung beitragen kann.

Allerdings werden klimarelevante Routinen stark durch unsere gebaute Umwelt, finanzielle Anreize oder gesetzliche Regelungen geprägt. Um die Suffizienzpotentiale auszuschöpfen, schlagen die Autorin und die Autoren deshalb vor, strukturelle Rahmenbedingungen gezielt anzupassen, um Suffizienz im Alltagshandeln vor Ort zu fördern oder überhaupt zu ermöglichen.

Die Studie von Janes Grewer, Markus Keck und Jana Zscheischler stellt fest, dass Suffizienz als Strategie insbesondere auf kommunaler Ebene an Bedeutung gewinnt. Dennoch bleibt sie trotz großer Potentiale meist ein ergänzender Ansatz zu technologischen Maßnahmen wie der Nutzung erneuerbarer Energien oder Effizienzsteigerungen. Die Forschenden identifizierten vier Typen von Suffizienzansätzen in kommunalen Klimaschutzkonzepten: Technophile, Privatisierer, Visionäre und Rahmengeber.

- Technophile:

Für diese Kommunen spielt Suffizienz im Vergleich zu technologischen Strategien keine oder eine stark untergeordnete Rolle.

- Privatisierer:

Hier wird Suffizienz als private Praxis des Energiesparens gesehen, ohne strukturelle Maßnahmen auf kommunaler Ebene. Kommunale Maßnahmen bleiben hier vor allem auf Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung der Bevölkerung beschränkt.

- Visionäre:

Diese Kommunen sehen Suffizienz als zentralen Bestandteil eines gesellschaftlichen Wertewandels, streben aber kaum konkrete Maßnahmen an. Die Strategien dieser Kommunen legen den Fokus vor allem auf die Förderung von Nischenakteuren, die den Wertewandel vor Ort beschleunigen sollen.

- Rahmengeber:

Sie erkennen Suffizienz als eine zentrale handlungsleitende Klimaschutzstrategie an und sehen Suffizienz als politisches Handlungsfeld, das in verschiedene klimaschutzrelevante Sektoren integriert wird.

Der Vergleich der verschiedenen Typen zeigt, dass zwar viele der Vorreiter-Kommunen inzwischen auch auf Suffizienz setzen. Allerdings wird es meist vor allem als eine Aufgabe des Einzelnen gesehen, sich klimafreundlicher zu verhalten oder Wertevorstellungen zu hinterfragen. Hierbei bleibt unberücksichtigt, dass strukturelle Rahmenbedingungen das suffiziente Verhalten vielfach erschweren, wie beispielsweise die Organisation des Verkehrssystems im ländlichen Raum, die Struktur des Gebäudebestands, oder fehlende Angebote und Anreize für nachhaltigen Konsum.

Aus Sicht der Autorin und der Autoren sind deshalb zwei Aspekte wichtig, um Suffizienz im kommunalen Handeln erfolgreich zu verankern:

- Es ist wichtig, gemeinsame Zukunftsvorstellungen darüber zu entwickeln, wie ein klimaschonendes und gerechtes Zusammenleben in der Kommune aussehen soll. Solche Visionen sind wichtig, um über mögliche Zukünfte auch außerhalb der bestehenden Bahnen nachzudenken. Der Kommunen-Typ der „Visionären“ setzt hier besonders stark an.

- Darüber hinaus sollte der Suffizienzgedanke handlungsleitend in allen klimarelevanten Strategien und konkreten Maßnahmen mitgedacht werden, um schon jetzt die vorhandenen Potentiale zu heben, z.B. im Zuge der Entwicklung von Wohngebieten oder im Rahmen der Wirtschaftsförderung. Nur wenige Kommunen (Typ der „Rahmengeber“) verstehen Suffizienz in diesem Sinne als eine gesellschaftliche Aufgabe, für die entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen.

Janes Grewer, Geograph an der Universität Vechta und am VISTRA (Vechta Institute of Sustainability Transformation in Rural Areas), erklärt: „Unsere gemeinsame Forschung zeigt, dass Kommunen eine wichtige Rolle für die Umsetzung von Suffizienz als bedeutende Klimaschutzstrategie spielen können. Allerdings reicht es nicht aus, die Verantwortung für Suffizienz allein auf die Bürgerinnen und Bürger zu übertragen. Vielmehr bedarf es gemeinsamer Visionen für eine klimagerechte Kommune und konkreter struktureller Maßnahmen vor Ort, um das volle Potenzial dieser Strategie auszuschöpfen.“

Die Studie zeigt, dass Suffizienz als integraler Bestandteil der Klimaschutzpolitik anerkannt und gefördert werden muss, um transformative Veränderungen zu erreichen und nachhaltige Praktiken auf kommunaler Ebene zu etablieren. Zudem liefert die Studie, die zum Teil vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Nachwuchsforschungsgruppe „BioKum“ sowie durch den Publikationsfonds „NiedersachsenOpen“ im Rahmen der Förderung „zukunft.niedersachsen“ gefördert wurde, wertvolle Handlungsempfehlungen für die Weiterentwicklung kommunaler Klimaschutzstrategien.

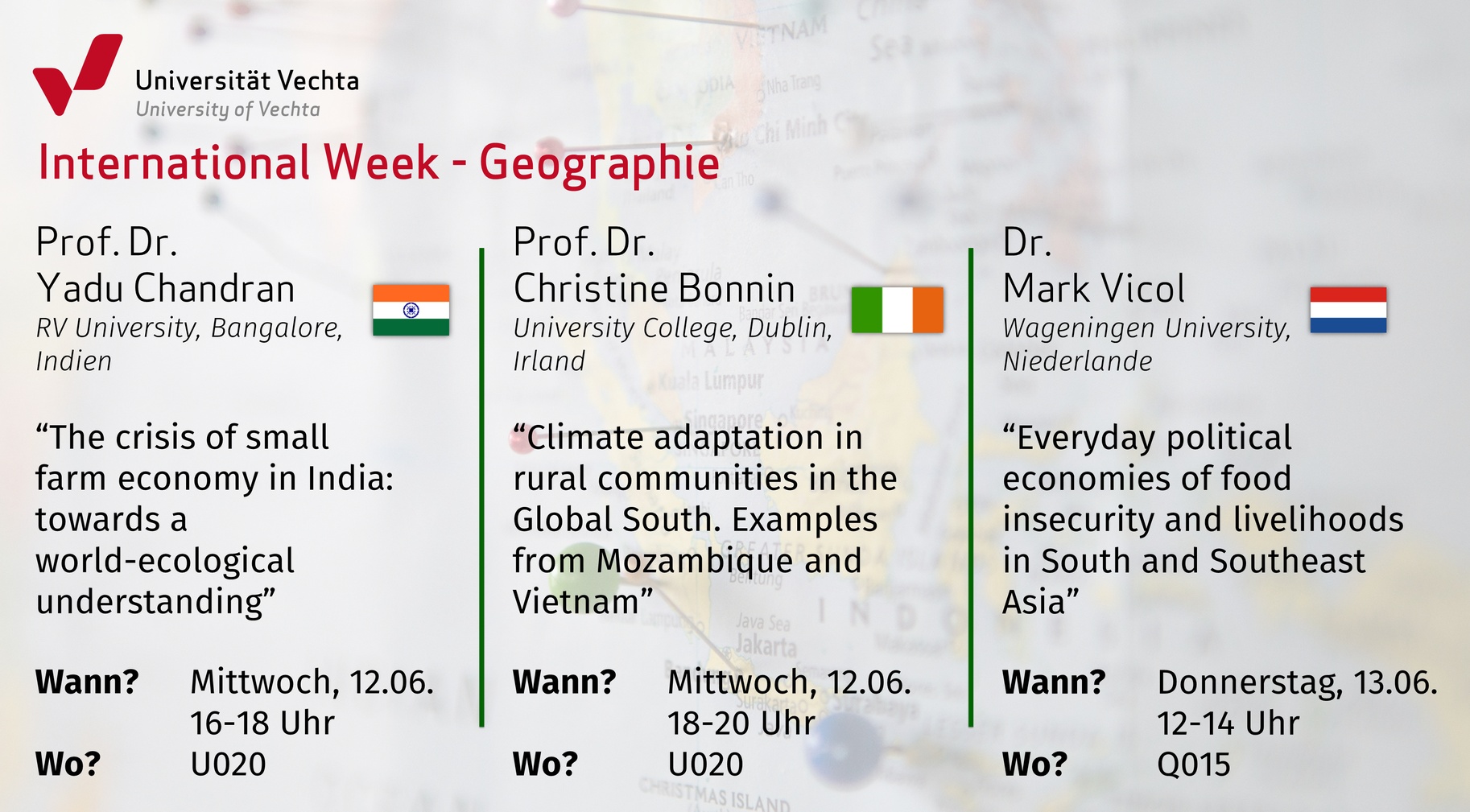

Spannende Gastvorträge im Fachbereich Geographie am 12.06. & 13.06. im Rahmen der Internationalen Woche 2024

Am 10.06. startet die Internationale Woche 2024 an der Universität Vechta.

Sie sind herzlich eingeladen, die zahlreichen Möglichkeiten zur Vernetzung und zum Austausch intensiv zu nutzen und dabei vielleicht sogar neue Potenziale zu entdecken.

Insbesondere freuen wir uns im Fachbereich Geographie auf drei interessante Gastvorträge:

12.06.2024, Raum U020, 16 - 18 Uhr:

- Prof. Dr. Yadu Chandran

von der

RV University in Bangalore, Indien,

referiert zum Thema

"The crisis of small farm economy in India: towards a world-ecological understanding"

12.06.2024, Raum U020, 18 - 20 Uhr:

- Prof. Dr. Christine Bonnin

vom

University College in Dublin, Irland,

referiert zum Thema

"Climate adaptation in rural communities in the Global South. Examples from Mozambique and Vietnam"

13.06.2024, Raum Q015, 12 - 14 Uhr:

- Dr. Mark Vicol

von der

Wageningen University in den Niederlanden

referiert zum Thema

"Everyday political economies of food insecurity and livelihoods in South and Southeast Asia"

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und inspirierende Diskussionen!

Das komplette Programm sowie weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie auf der Seite des International Office.

Lernorte außerschulischer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) – die Botanika Bremen

Kleine Exkursion am 27.05.2024

Als Science Center bietet die Botanika drinnen und draußen verschiedene Möglichkeiten für jung und alt, forschend und spielerisch Themen wie Biodiversität, Klimawandel oder das Zusammenspiel zwischen Wissenschaft, Natur und Mensch zu erkunden.

Sowohl individuell als auch in Kleingruppen erkundeten neun Studierende die Gewächshauswelten, das Tropenhaus sowie das Zentrum für Entdeckerinnen und Entdecker und ergründeten dabei die Eignung des Ausstellungskonzeptes allgemein und besonders jene der zur Verfügung gestellten Lernmaterialien für verschiedene Klassenstufen im Hinblick auf die Vermittlung verschiedener BNE-Kompetenzen.

Nachmittags ging es bei einem Walk & Talk durch den Rhododendronpark, um die Erkenntnisse des Vormittags gemeinsam zu reflektieren und den Unterschied zwischen künstlich angelegter Erlebniswelt und künstlich angelegter Natur als außerschulischen Lernort auch für die eigene zukünftige Unterrichtspraxis kritisch zu beleuchten.

Tagesexkursion der VGG 2024 zum Thema Anbau und Vermarktung von Erdbeeren

Unter dem Motto „Die Königin der Früchte – Anbau und Vermarktung der Erdbeere im Oldenburger Münsterland“ fand am Freitag, den 24. Mai 2024 die diesjährige Tagesexkursion der Vechtaer Gesellschaft für Geographie statt. Die 14 Teilnehmer:innen fanden sich bereits um 8 Uhr an der Universität ein, wo Prof. Dr. Werner Klohn eine kurze Einführung in die Gunstfaktoren für den Anbau von Sonderkulturen gab. Der erste Exkursionsstandort war der Obsthof Wehenpohl, auf dem uns Ann-Kathrin Wehenpohl als Vertreterin der Geschäftsführung durch die Erdbeer-, Heidelbeer- und Aprikosenplantagen führte. Dabei erläuterte sie die Produktionsbedingungen sowie aktuelle Herausforderungen für den Betrieb, gab aber auch einen Einblick in die Innovationen, wie zum Beispiel die Anpflanzung von Khaki-Bäumen.

Im Anschluss stellte uns Jens Wiele, Vorstandsvorsitzender der ELO Langförden, das Unternehmen vor und erklärte die Struktur der Genossenschaft sowie aktuelle Handlungsfelder. Darunter beispielsweise die Optimierung der Zulieferung mit einer App, in welche die Obsterzeuger:innen ihre antizipierten Erntemengen taggenau eintragen, um den Einsatz von Personal und Maschinen in der ELO besser planen zu können und dem Verderben der Früchte entgegenzuwirken.

Nach der Mittagspause in Borgerdings Mühle in Langförden wurde der Erdbeerhof Osterloh in Halter bei Visbek erkundet. Betriebsleiter Ulrich Osterloh führte uns über seinen Hof und zeigte uns den bodenunabhängigen geschützen Anbau von Erdbeeren in Tunneln auf Stellagen. Bei der Ernte können die Arbeiter:innen auf Augenhöhe arbeiten und werden dabei durch ein Schienensystem weiter entlastet. Die Tröpfchenbewässerung erfolgt vollautomatisiert, ebenso wie die Arbeit mit Nützlingen wie Schlupfwespen und Raubmilben, die zur Beseitigung von Blattläusen eingesetzt werden. Durch diese Form des Anbaus und den Einsatz von speziellen Sorten können besonders günstige Bedingungen für eine frühe Reife der Früchte geschaffen werden. Auch einen Einblick in die Sortierung und Verpackung von Erdbeeren wurde ermöglicht.

Den Abschluss bildete das Kaffeetrinken in der Bullmühle in Visbek.

Uni Vechta forscht zu Auswirkungen des Klimawandels

Die Wirtschaftsgeographie in der Presse: Prof. Dr. Amelie Bernzen und Gesa Witt forschen im Teilprojekt 4 des Verbundvorhabens 4N inter- und transdisziplinär zu Klimaanpassung auf den touristisch geprägten deutschen und niederländischen Wattenmeerinseln. Das Ziel: gemeinsam mit lokalen Akteurinnen und Akteuren Lösungsansätze entwickeln und Netzwerke stärken. Dazu ist heute ein Bericht in der Regionalpresse erschienen.

Den Artikel in der OV vom 14.05.24 finden Sie unter https://www.om-online.de.

Projekte der Vechtaer Geographiedidaktiker:innen beim Jahrestreffen der amerikanischen Geograph:innen (AAG) in Honolulu

Der Verband der amerikanischen Geograph:innen (American Association of Geographers – AAG) traf sich zu seinem diesjährigen Jahresmeeting vom 16. bis 20. April 2024 im hawaiianischen Honolulu. Die Konferenz ist eine der größten interdisziplinären Foren für Geograph:innen, Umwelt- und Nachhaltigkeitsexpert:innen, an dem auch in diesem Jahr über 4.000 Forscher:innen teilnahmen. Auf der Konferenz vertreten mit einer Sessionleitung und zwei Vorträgen war auch die Geographiedidaktik der Universität Vechta mit Prof. Dr. Leif Mönter und Dr.in Hannah Lathan.

Gemeinsam mit dem Kollegen Dr. Christian Wittlich von der Universität Bremen leitete Prof. Dr. Leif Mönter am Mittwoch (17.04.2024) eine Session mit dem Titel „Planetary future – transformative potential of geographic education“. Darin präsentierten beide das Kooperationsprojekt „Planetary Health in der regionalen Bildung (PH:regBi)“ mit dem Vortrag „Planetary Health (PH): An effective addition to Education for Sustainable Development (ESD) in geographic learning settings related to climate change?”. Platziert in der Session war ebenfalls Dr.in Hannah Lathan mit einem Vortrag zum Erasmusprojekt DEM: „Digital and inclusive textbooks for transformative learning – inspirations from the interdisciplinary project DEM”. Auch ein Poster zum Projekt PH:regBi wurde auf der Konferenz vorgestellt. Das umfangreiche Veranstaltungsangebot der Konferenz wurde intensiv genutzt, um gemeinsam mit den Expert:innen zu diskutieren, sich international zu vernetzen und bestehende Kontakte zu pflegen.

Die Konferenzteilnahme wurde durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und die Universitätsgesellschaft Vechta (UGV) unterstützt. Wir danken den Förderinnen und Förderern herzlich!

Tagung der Arbeitskreise Agri-Food Geographies und Geographische Handelsforschung in Würzburg

Vom 25. bis 27.04.2024 war die AG Wirtschaftsgeographie in Würzburg auf der gemeinsamen Tagung der Arbeitskreise Agri-Food Geographies und Geographische Handelsforschung in Würzburg vertreten.

Mirka Erler präsentierte dort erste Eindrücke und Ergebnisse ihrer kürzlich in Indien durchgeführten Feldforschung zur Vermarktung von Hirse und deren Aufstieg zum neuen Superfood.

Franziska Czernik und Amelie Bernzen beschäftigen sich aktuell mit urbanen Kreislaufwirtschaftsprozessen im Kontext von Lebensmittelabfällen. Dazu haben sie Auszüge ihrer Literaturanalyse präsentiert.

Amelie Bernzen und ihr Team sind zudem stark im Sprecherinnenteam des AK Agri-Food Geographies involviert.

Rückblick zur kleinen Exkursion Halle-Leipzig

Vom 17. bis zum 20. März fand zum ersten Mal eine dreitägige Exkursion mit Studierenden im Rahmen des Moduls geb012 „Kleine Exkursionen“ in der Metropolregion Mitteldeutschland statt. Unter der Leitung von Franziska Czernik und Dr. Hannah Lathan erkundete die Gruppe die beiden Städte Halle (Saale) und Leipzig. Im Fokus der kleinen Exkursion standen u.a. Themen der Stadtgeographie und des Einzelhandels sowie aktuelle Mensch-Umwelt-Fragen im Kontext des Klimawandels.

Einen der drei Exkursionstage verbrachte die Gruppe in Halle (Saale). In der mittelalterlichen Stadt konnte die historische Stadtentwicklung ausgehend von der Salzgewinnung auf dem Marktplatz und dem Hallmarkt beobachtet und diskutiert werden, bevor die Franckeschen Stiftungen – besonders im Kontext der Lehramtsausbildung – als pietistische Schulstadt mit ihrer heutigen Nutzung erkundet wurden. Am Beispiel des Stadtteils Halle-Neustadt bildete der sozialistische Städtebau den zweiten Schwerpunkt in Halle. Neben der Erarbeitung grundlegender stadtgeographischer Merkmale wurden auch aktuelle Entwicklungen, wie die Bevölkerungsstruktur oder der Einzelhandel thematisiert. Den Abschluss des Tages bildeten aktuelle räumliche Nutzungskonflikte im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz am Gimritzer Damm.

Die Schwerpunkte der weiteren zwei Tage in Leipzig waren neben der stadtgeographischen Entwicklung auch auf aktuelle Themen des Einzelhandels, der urbanen Ernährung sowie gesellschaftlicher Wandel von Stadtquartieren. Standorte wie das Waldstraßenviertel, die Innenstadt oder Plagwitz zeigen sehr deutlich die Entwicklung Leipzigs und seinen Aufstieg während der Industrialisierung. So zeichnet sich das Waldstraßenviertel noch heute durch seine gründerzeitliche Bebauung aus während in Plagwitz mit der „Alten Spinnerei“ die heutige Nutzung ehemaliger Industrieflächen im Mittelpunkt steht. Die historische Bedeutung Leipzig als Messestadt wird besonders in den Passagen der Innenstadt deutlich, die den Wandel von Waren- zu Mustermessen darstellen. Aber auch die Perspektive, wie der heutige Einzelhandel die Innenstadt prägt, ist für die Studierenden relevant. Dass der Raum immer in Bewegung ist, zeigten verschiedene Beispiele der Gentrifizierung im Stadtteil Plagwitz und im Leipziger Osten. Von besonderer Bedeutung war der Besuch der Marktgärtnerei „Annalinde“ im Stadtteil Lindenau. Auf kleinster Fläche zeigt die Marktgärtnerei, wie Lebensmittel produziert werden können und wie alternative Netzwerke darüber hinaus soziale Begegnungsräume schaffen, Bildungsorte sind und ökologisch wertvolle Flächen im urbane Raum erhalten.

Geplant ist, dieses Angebot fest in das Exkursionsportfolio der Geographie aufzunehmen.

2. Runder Tisch der Geographiedidaktik in Niedersachsen

Am 06. März 2024 hat die Arbeitsgruppe der Didaktik der Geographie der Universtiät Hannover den 2. Runden Tisch der Geographiedidaktiker:innen in Niedersachsen ausgerichtet.

In diesem Rahmen konnten sich vier niedersächsischen Standorte der Geographiedidaktik weiter vernetzen. Vertreten waren die Ausricher:innen der Leibnitz Universität Hannover Prof. Dr. Christiane Meyer und ihr Team, die Universität Hildesheim durch Vertr.-Prof. Dr. Uwe Schulze, die Universität Osnabrück durch Jun.-Prof. Dr. Christian Dorsch und Lydia Heilen, die Universität Vechta durch Prof. Dr. Leif Mönter, Dr. Gabriele Diersen und Dr. Hannah Lathan.

Es fanden ein angeregter Austausch und spannende Diskussionen zu aktuellen geographiedidaktischen und bildungspolitischen Themen, u.a. der Lehrgestaltung oder Forschungsprojekten, statt.

Wir bedanken uns nochmals herzlich bei den Kolleg:innen aus Hannover für die Ausrichtung sowie bei allen Teilnehmenden für den spannenden Austausch und freuen uns auf den kommenden 3. Runden Tisch der Geographiedidaktik Niedersachsen!

Podiumsdiskussion „Alles Agrardiesel, oder was?!“ in Cloppenburg

Am 22. Februar nahm Prof. Dr. Karl Martin Born an der vom Landtagsabgeordneten Stephan Christ aus Cloppenburg oraganisierten Diskussionsveranstaltung „Alles Agrardiesel, oder was?!“ teil. Die Veranstaltung bot eine Gelegenheit, die aktuellen Debatten rund um Agrardiesel zu vertiefen und die vielschichtigen Probleme, denen Landwirte im Oldenburger Münsterland und deutschlandweit gegenüberstehen, zu beleuchten.

Hubertus Berges, Vorsitzender des Kreislandvolkverbandes Cloppenburg, thematisierte den anhaltenden Strukturwandel und identifizierte dabei neben politischen Akteuren insbesondere den Lebensmitteleinzelhandel als entscheidenden Einflussfaktor.

Der Landtagsabgeordnete der Grünen, Pascal Leddin, wies auf die Problematik hin, dass Lebensmittel teilweise unter den Produktionskosten als Lockangebote verkauft werden. Seine Kritik richtete sich dabei insbesondere gegen Oligopole, also gegen wenige große Unternehmen, die eine marktbeherrschende Stellung innehaben. Durch ihre dominante Position setzten sie die Produzenten unter Druck, indem sie Preise diktierten.

Als Landwirtin und Vorreiterin der Umsetzung des Aktivstall-Konzepts betonte Gabriele Mörixmann, dass Verbraucherinnen und Verbraucher durchaus bereit sind, für Tierwohl höhere Preise zu akzeptieren, unter der Bedingung von Transparenz und Offenheit.

Prof. Dr. Karl Martin Born unterstrich, dass der Transformationsprozess in ländlichen Räumen nicht allein die Landwirtinnen und Landwirte betrifft. Vielmehr sind alle Menschen in Dörfern von Entwicklungen wie Digitalisierung, Gaststättensterben oder dem Rückzug des inhabergeführten Einzelhandels betroffen. Born verwies auf die Notwendigkeit eines intensiven, sektorübergreifenden Dialogs, um gemeinsame Lösungen zu finden.

„Digitale Lebenswelten in Dörfern“: Dritter Meilenstein des Promotionsprogramms an der Universität Vechta

Am 16. und 17. Februar 2024 fand an der Universität Vechta der Dritte Meilenstein des Promotionsprogramms „Digitale Lebenswelten in Dörfern“ statt. Das vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst geförderte Programm wird durch die Universität Vechta, die Leibniz Universität Hannover und die Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) durchgeführt.

Während der beiden Tage hatten acht der insgesamt 12 Stipendiatinnen und Stipendiaten die Gelegenheit, die Fortschritte ihrer Promotionsvorhaben zu präsentieren und untereinander sowie mit den beteiligten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern zu diskutieren. Ein Schwerpunkt lag dabei auf Fragen, ob und wieweit die Digitalisierung in ländlichen Räumen vorhandene soziale, wirtschaftliche und räumliche Ungleichgewichte überwinden könnte.

Die Befunde der Arbeiten deuten darauf hin, dass trotz steigendem Zugang zur Digitalisierung vielfältige Herausforderungen bestehen. Insbesondere wurde die Notwendigkeit betont, das Konzept der Digital Divide, das heißt die bestehende Ungleichheit im Zugang zu digitalen Technologien, genauer zu untersuchen, insbesondere in Bezug auf den Zugang, die Anwendungen und die praktische Umsetzung von digitalen Möglichkeiten. Eine Bewertung der Digitalisierungsaktivitäten anhand thematischer und dynamischer Kriterien bestätigte die hohe Heterogenität in diesem Forschungsfeld.

Obgleich das Programm noch bis September 2024 läuft, wurden bereits erste Arbeiten eingereicht und weitere befinden sich in fortgeschrittenen Stadien. Dies verdeutlicht die hohe Motivation und das Engagement der Stipendiatinnen und Stipendiaten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an die Projektverantwortlichen Prof. Dr. Karl Martin Born (VISTRA) und Prof. Dr. Ulrich Harteisen (HAWK).

DBU-Tagung: Transformative Bildung für nachhaltige Entwicklung – Veränderung gestalten

Am 24. und 25. Januar 2024 fand im Zentrum für Umweltkommunikation der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) eine Veranstaltung zum Thema „Transformative Bildung für nachhaltige Entwicklung – Veränderung gestalten“ statt. Nach Osnabrück waren vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen der Universität Vechta Prof. Dr. Leif Mönter, Dr.in Hannah Lathan und Madelaine Uxa, M.A. gereist.

Hauptziel der Veranstaltung war die auslaufende aktuelle Förderlinie der DBU sowie die Vorstellung und Diskussion der neuen Fördermöglichkeiten. Am ersten Tag wurden einige erfolgreiche Projekte des letzten Förderzeitraums vorgestellt. Darunter ein Vortrag von Katharina van Bronswijk, Psychologin und Psychotherapeutin aus Lüneburg zum „Psychologischen Umgang mit Unsicherheiten in Zeiten der Krisenpermanenz“, ein Beitrag zum Thema „Verzwickte Energiewende?“ aus der Arbeitsgruppe der TU Berlin, geleitet von Prof. Dr. em. Johann Köppel und die Keynote von Prof. Dr. Rainer Mehren, Professor für Geographiedidaktik an der Universität Münster, zu „Transformation gestalten lernen“. Den Höhepunkt markierte die Bekanntgabe der neuen Ausschreibung und die Skizzierung möglicher Projektmerkmale. Im Anschluss wurde in Workshops mit unterschiedlichen Themenstellungen über Ausgestaltungsmöglichkeiten der neuen Projekte diskutiert. Am Rande ergab sich auch die Möglichkeit, an Projektpostern ins Gespräch zu kommen, in mitgebrachten Publikationen zu schmökern und sich mit den anderen Teilnehmenden zu vernetzen.

ARL-Hochschulpreis: Auszeichnungen für herausragende geographische Forschungsarbeiten

Am Montag, den 15. Januar 2024, wurden im Beisein von Wiebke Osigus, Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Regionale Entwicklung in Niedersachsen, die Hochschulpreise der Niedersächsischen Akademie Ländlicher Raum (ARL) verliehen. Der ARL-Hochschulpreis honoriert innovative und anwendungsorientierte wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit den Herausforderungen in ländlichen Räumen auseinandersetzen. Das Fach Geographie beziehungsweise das VISTRA können stolz mehrere Preisträgerinnen und Preisträger vorweisen.

Prof. Dr. Steffen Spiegel von der IU Bremen wurde für seine Dissertation mit dem Titel „Destinationsbildung und Destination Governance – Eine Modellentwicklung am Beispiel des Wassertourismus an Lahn und Aller“ ausgezeichnet. Unter der Betreuung von Prof. Dr. Karl Martin Born fokussierte Herr Spiegel auf den Prozess der Bildung von Destinationen und analysiert diesen aus der Perspektive der Governance. Seine Arbeit schließt überzeugend eine Forschungslücke, indem sie sich der Neubildung einer Destination unter Nutzung der Governancetheorie widmet. Fallbeispiele sind dabei die Flüsse Lahn und Aller. Herr Spiegel entwickelte mehrere Modelle und Schemata, die den Begriff der Destination Governance eindeutig von dem des Destination Managements abgrenzen.

Für ihre Bachelorarbeit mit dem Titel „Die Daseinsvorsorge in Ostfriesland am Beispiel der ärztlichen Versorgung“ erhielt Frau Marike Homeyer eine Anerkennung. Unter der Betreuung von Prof. Dr. Karl Martin Born behandelt die Arbeit die ärztliche Versorgung in Ostfriesland und liefert wichtige Ansatzpunkte für die zukünftige planerische und praktische Bearbeitung dieses Sektors. Die Analyse des Angebots und die Auswertung der Interviews tragen wesentlich zur Aufklärung der Situation und den Herausforderungen des medizinischen Sektors bei. Neben Fragen des Vorhandenseins medizinischer Versorgungseinrichtungen werden auch die bedeutenden Aspekte der Zusammenarbeit innerhalb des Sektors beleuchtet. Die Arbeit zeichnet sich zudem durch die Auseinandersetzung mit zukünftigen Herausforderungen wie Altersentwicklung, Telemedizin und Fachkräftemangel aus.

Eine weitere Anerkennung erhielt Dr.in Maria Rammelmeier (VISTRA) für ihre Dissertation mit dem Titel „Engagement für lebendige Regionen. Wie kann Regionalmanagement kulturelles Engagement in ländlichen Räumen stärken?“. Als Stipendiatin des Promotionsprogramms „Dörfer in Verantwortung. Chancengerechtigkeit in ländlichen Räumen“ der Universitäten Vechta und Hannover sowie der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst liefert ihre im LIT-Verlag erschienene Dissertation auf Basis mehrerer Fallstudien Hinweise, inwiefern Regionalmanagement kulturelles Engagement in ländlichen Regionen stärken kann. Dabei werden die Wirkungsweisen von Regionalmanagements in Bezug auf kulturelles Engagement analysiert und sowohl Gelingens- als auch Hemmfaktoren für eine zielgerichtete kulturelle Entwicklung in ländlichen Regionen herausgearbeitet.

Artikel "Region braucht Kultur braucht Region" von Dr.in Maria Rammelmeier

Kultureller Einsatz als Forschungsthema: Kultur ist bunt, vielfältig – und ab und an auch verrückt. Wie kulturelles Engagement ländliche Regionen (wieder-)beleben kann und was Piraten und Vögel damit zu tun haben, ist Gegenstand einer Dissertation.

"Die Dissertation „Engagement für lebendige Regionen. Wie kann Regionalentwicklung kulturelles Engagement in ländlichen Räumen stärken?“ hat erstmals gezielt Charakteristika kulturellen Engagements auf dem Land herausgearbeitet und hinterfragt, inwiefern es vor Ort und in der Region Unterstützung findet. Im Fokus stehen zwei ostbayerische ländliche Regionen. Der Arbeit liegen 17 leitfadengestützte Interviews zugrunde [...]"

Zum vollständigen Artikel geht es hier.

Dr.in Maria Rammelmeier ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am VISTRA und arbeitet am Projekt „Kultur unterm Kirchturm“.

VGG erkundet die Innenstadt Papenburgs und die Meyer Werft

Am 11.10.2023 fand die diesjährige Exkursion der Vechtaer Gesellschaft für Geographie mit 18 Teilnehmenden statt. Zielorte waren die Stadt Papenburg als charakteristische Fehnsiedlung sowie die Meyer Werft, als Wirtschaftsmotor und wichtiger Arbeitgeber im ländlichen Raum Nordwestniedersachsens.

Vom Papenburger Rathaus aus führte der Stadtrundgang vorbei am Museumsschiff Friederike von Papenburg, der Sankt-Antonius- und der Nikolaikirche, historischen Stadthäusern und alten Fehnbrücken. Am Ende des Rundgangs stand die Erkundung des Geländes der „Alten Werft“, dass als Standort der namensgebenden „Papenborch“ gilt. Auf dem Gelände wurden die neuen Nutzungen als Event- und Erlebniszentrum erörtert und aktuelle Herausforderungen und zukünftige Entwicklungsperspektiven der Stadt Papenburg diskutiert. Zu Mittag fanden sich die Teilnehmenden im Restaurant „Schnürboden“ ein.

Am Nachmittag fand der Besuch der Meyer Werft statt. Bereits beim Ausstieg aus dem Bus fiel das aktuell in Aufbereitung am Außenkai liegende Kreuzfahrtschiff „Carnival Jubilee“ ins Auge. Die Entwicklung der Meyer Werft sowie des Schiffbaus konnten im Besucherzentrum anschaulich erfahren werden. Ein Höhepunkt war die Besichtigung der Werfthallen. In der Diskussion wurde die Nachhaltigkeit des Kreuzfahrttourismus thematisiert und die Bedeutung des Wirtschaftsstandortes Papenburg reflektiert.

Das abschließende Kaffeetrinken erfolgte im Papenbörger Hus, einem Café in der historischen Van-Velen-Anlage, die ebenfalls noch in Teilen besichtigt werden konnte.

Vechtaer Geograph:innen auf dem Deutschen Kongress für Geographie (DKG) in Frankfurt

Unter dem Motto „Planetary Futures“ trafen sich vom 19.- 23.09. zahlreiche Geograph:innen aus Deutschland und dem benachbarten Ausland zum Deutschen Kongress für Geographie (DKG) in Frankfurt am Main. Ziel war es, aktuelle Herausforderungen und Lösungsperspektiven zu diskutieren und neue Ansätze für das gesellschaftliche Leben angesichts globaler Vielfachkrisen zu finden. Nach einer vierjährigen pandemiebedingten Pause zeigte sich der DKG wieder als ein lebendiger Ort des wissenschaftlichen Austausches, auf dem über aktuelle Themen, wichtige Forschungsfragen und gesellschaftliche Probleme debattiert wurde.

Aus der Arbeitsgruppe Wirtschaftsgeographie waren Prof.‘in Amelie Bernzen, Dr.‘in Mirka Erler und Franziska Czernik vertreten. Als Vorstandsmitglied und Schriftführerin des Verbands für Geographie an deutschsprachigen Hochschulen und Forschungseinrichtungen (VGDH) nahm Amelie Bernzen bereits am Dienstag an der Mitgliederversammlung des Verbands teil. Am Mittwoch leitete Amelie Bernzen als Sprecherin des Arbeitskreises Agri-Food Geographies dessen Tagungssitzung, an der auch Franziska Czernik (als Sprecherin) und Mirka Erler teilnahmen. Der 2022 auf der ersten Jahrestagung in Vechta gegründete AK hat inzwischen eine aktive Community, Mailingliste und erste gemeinsame Publikationsprojekte. Die Inhalte des AK können auf dessen Homepage eingesehen werden: https://ak-agrifoodgeos.org/

Am Donnerstag hielt zunächst Franziska Czernik einen Vortrag mit dem Titel „Exploring spatialities in urban Circular Economies of Food Waste” in einer Fachsitzung zur Geographie der Nachhaltigkeitstransformationen. Das dazugehörige Manuskript ist Teil ihres Dissertationsprojekts. Weiter ging es mit Amelie Bernzens Fachsitzung zu „Theoretische und empirische Facetten aktueller landwirtschaftlicher Transformationen“ gemeinsam mit Annika Mattissek von der Universität Freiburg. Am Freitag stellte Mirka Erler ihr Paper mit dem Titel „Fixing India’s agri-food system with millets“ vor. Das Paper ist Teil ihres DFG-geförderten Projektes zu den Auswirkungen urbaner Hirsevermarktung auf kleinbäuerliche Lebensverhältnisse. Den Vortrag hielt sie in einer englischsprachigen Fachsitzung von Amelie Bernzen zum Thema „Crises, regionalisation and food (in-)security: Debating influencing factors and development pathways“, die sie gemeinsam mit Carolin Hulke (LSE London) und Javier Revilla Diez (Universität Köln) organisierte.

Jana Zscheischler, Janes Grewer und Katharina Rock waren mit drei Vorträgen dabei, welche Einblicke in ihre aktuellen Studien gaben zu den Themen: digitale Transformation in der Landwirtschaft, Fragen der wahrgenommenen Handlungsmöglichkeiten inkumbenter Akteure in Transformationsprozessen und den unterschiedlichen sozio-technischen Imaginären von Start-Up-UnternehmerInnen im Agrarbereich.

Aus der Abteilung Didaktik der Geographie waren Prof. Dr. Leif Mönter, Dr.in Hannah Lathan, Lena Neumann, Madelaine Uxa und Caroline Schmidt vertreten. Am zweiten Tag des Kongresses hielt Dr.in Hannah Lathan einen Vortrag zum Thema „Geographische Schulbücher von morgen: digital und inklusiv – aber wie?“, in dem sie Einblicke in ihre Forschung zur Konzeption geographischer Schulbücher gab. Am Nachmittag war Lena Neumann mit zwei Vorträgen vertreten. Sie präsentierte ihr Dissertationsprojekt, das sich mit Schüler:innenhandeln im Geographieunterricht im Kontext von Klimawandelrisiken auseinandersetzt. Dabei konnte sie erste empirische Ergebnisse zur Diskussion stellen. In einem anschließenden Slot stellte sie das Forschungsprojekt „Zukunftsdialog+“ vor, wobei der Nachhaltigkeitsdialog zwischen Schüler:innen und Unternehmen im Fokus steht und aus dem ebenfalls erste Evaluationsergebnisse vorliegen. Am Folgetag gestalteten Prof. Dr. Leif Mönter und Dr.in Hannah Lathan gemeinsam mit Dr. Christian Wittlich von der Universität Bremen eine Session zum Thema „Transformatives Lernen in der Geographiedidaktik“, in dem auch ein Vortrag zum Forschungsprojekt „PH:regBi – Planetary Health in der regionalen Bildung“ angesiedelt war. Auch Madelaine Uxa, aktiv im Projekt PH:regBi, und Caroline Schmidt, betraut mit dem Projekt LOESS, stellten auf der Tagung erstmalig ihre Arbeiten vor und konnten anregende Gespräche führen.

Am letzten Tag des Kongresses, der traditionell den Exkursionen vorbehalten ist, nahmen Dr.in Hannah Lathan und Lena Neumann an einer Erkundung des Mittelrheintals teil. Dabei wurden aktuelle Herausforderungen für die Region mit besonderem Fokus auf die geomorphologische Entwicklung der Region, dem Tourismus aus historischer und aktueller Perspektive sowie den sensiblen Umgang mit historischen Ereignissen in der Region thematisiert.

Aktionstage für Nachhaltigkeit in Cloppenburg (30.08.-02.09.23): Gemeinsam für eine nachhaltige Region

Unter dem Motto „Cloppenburg.gemeinsam.nachhaltig“ fanden erstmals die Aktionstage für Nachhaltigkeit in Cloppenburg statt. Die Volkshochschule Cloppenburg, der Science Shop der Universität Vechta, die Katholische Erwachsenenbildung und Ehrenamtsagentur aus Cloppenburg haben sich dafür eingesetzt, in Zeiten aktueller Krisen wie der anhalten Klimakrise, der COVID-19-Pandemie oder dem Biodiversitätsverlust, gemeinschaftliches Handeln in der Region zu fördern.

Über vier Tage hinweg wurde die Innenstadt mit einem reichhaltigen Bühnenprogramm, informativen Vorträgen und interaktiven Workshops bereichert. Die Organisatoren und die zahlreichen Ausstellenden trugen so dazu bei, das Thema Nachhaltigkeit erlebbar zu machen und Wege aufzuzeigen, wie wir alle einen Betrag leisten können.

Das Vechta Institute of Sustainability Transformation in Rural Areas (VISTRA) der Universität Vechta und das Kompetenzzentrum Regionales Lernen folgten dieser Einladung gerne und präsentierten ihre Forschungs- und Projektarbeiten an drei Ständen.

Prof.in Dr.in Jana Zscheischler und Janes Grewer suchten gemeinsam mit den Besuchern nach Glücksorten, aber auch Herausforderungen in der Region Oldenburger Münsterland.

Am VISTRA-Stand präsentierte Dr.in Verena Beck, Wissenschaftsmanagerin des VISTRA, grundlegende Informationen zu den Hauptzielen und Forschungsschwerpunkten des Instituts. Darüber hinaus hatten die Besucher*innen die Möglichkeit herauszufinden, welcher Wissenschaftstyp sie sind, indem sie an einem Quiz teilnahmen.

Das Kompetenzzentrum Regionales Lernen stellte das europäische Projekt LOESS Literacy boost through an Operational Educational Ecosystem of Societal actors on Soil Health vor , das im Juli 2023 startete und sich mit der fächerübergreifenden schulischen Vermittlung des Themas Boden in den Klassen 5-10 befasst. Die Projektmitarbeiterin Caroline Schmidt bearbeitete gemeinsam mit den Besucher*innen über QR-Codes Fragen am Stand. Darüber hinaus boten zahlreiche Ausstellungsstücke und Lernspiele auch jungen Besucher*innen Anregungen.

Weiterhin gewährten Dr.in Gabriele Diersen, geschäftsführende Leiterin des Kompetenzzentrum Regionales Lernen, und studentische Hilfskraft Kristin Dolezil Einblicke in weitere Vorhaben wie das Projekt „Lernen in der Fischwirtschaft“.

Bewilligung des Projektes DEM – Digital Educational Media durch die Förderlinie ERASMUS+

Digitale Lehr- und Lernbücher als Bildungsmedien sind längst an den Schulen angekommen. Nicht zuletzt durch die pandemiebedingte, schnelle Digitalisierung sind E-Books noch einmal deutlich stärker in den Fokus gerückt. Multimedialität, Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit, Aktualität und individualisiertes Lernen sind die wesentlichen Vorteile von digitalen Schulbüchern in einem modernen und inklusiven Unterricht. Der letzte Schritt hin zur gänzlichen Nutzung digitaler Lerninhalte konnte allerdings noch nicht vollzogen werden. Neue Konzepte für die digitale Schulbuchproduktion und lokale Umsetzungen gibt es bereits mehrere, jedoch fehlt es noch an konkreten, zentralisierten Vorgaben und praktischen Informationen, die zum einen formatunabhängig die Vorteile von digitalen Schulbüchern aufzeigen und zum anderen all ihre Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten darlegen.

Dazu möchte das Projekt DEM (Digital Educational Media) einen zentralen Beitrag leisten. Es werden einheitliche Richtlinien entwickelt, die fächerübergreifend aufzeigen, wie klassische Inhalte aus dem Schulbuch in ein digitales Format übertragen werden sollen. Neben didaktischen Zielen von Lehr-Lern-Materialien, werden die technischen Möglichkeiten und die Barrierefreiheit in den Fokus der Studien gelegt. Auf Basis der Richtlinien werden praxisorientierte, illustrierte Prototypen entwickelt. Auf diese Weise werden die erarbeiteten Konzepte veranschaulicht und überprüfbar gemacht. Zudem können Sie von Praktiker:innen direkt genutzt werden.

Das Projekt DEM ist ein Kooperationsprojekt des Centre pour le Développement des compétences relatives á la Vue (CDV) in Luxembourg gemeinsam mit den Universitäten Hamburg, Münster, Vechta, Graz (TU) und Bozen. Es wird vom Förderprogramm Erasmus+ der Europäischen Union gefördert. Die Fördersumme beträgt 250.000 Euro. Dr.in Hannah Lathan wird das Projekt am Standort Vechta leiten. „Wir freuen uns, an der konzeptionellen Entwicklung von Schulbüchern und anderen Lehr-Lern-Materialien für den (Geographie-) Unterricht mitzuarbeiten. Insbesondere eine Aufbereitung der Ergebnisse für inner- und außerschulische Kontexte und die stärkere Fokussierung auf inklusive Zielgruppen ist uns ein zentrales Anliegen“, stellt die Forscherin heraus. Prof. Dr. Leif Mönter, Leitung der Abteilung Didaktik der Geographie, ergänzt: „Die Erkenntnisse werden in die Forschung und Praxis eingebracht, sodass eine Teilhabe aller Schüler:innen an geographischen Lehr-Lern-Prozessen ermöglicht wird.“

Vechtaer Geographiedidaktik diskutiert zum Thema Politische Bildung auf der 6. Tagung der BAGLoB-Wissenschaftsinitiative in Wien

Vom 11.-13. Juli fand an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik (HAUP) in Wien die 6. Tagung der Wissenschaftsinitiative zum Lernort Bauernhof statt. Thematisch wurde das vielfältige Vortrags- und Workshopangebot gerahmt durch den Schwerpunkt „Politische Bildung am Lernort Bauernhof“. Mit dabei waren die Leitung des Kompetenzzentrums Regionales Lernen Dr.in Gabriele Diersen (Geschäftsführung und im Organisationskomitee der Tagung) und Prof. Dr. Leif Mönter (wissenschaftliche Leitung) sowie Prof.in Dr.in i.R. Martina Flath, Dr.in Hannah Lathan und Lena Neumann, M.Ed. sowie Dr. Arne Ortland (wiss. Mitarbeiter Wirtschaft und Ethik).

Bereits am 10. Juli fanden sich die Kolleg:innen nachmittags in den Räumlichkeiten der Hochschule ein, um gemeinsam mit den Gastgeber:innen über weitere Kooperationsmöglichkeiten zu beratschlagen. Seit 2019 ist die HAUP eine Partnereinrichtung der Universität Vechta im Rahmen des EU-Programms Erasmus. Dabei standen gemeinsame Veranstaltungen für Studierende wie etwa trinationale Austausche, Forschungsanträge zu aktuellen Themen oder Gastdozenturen zur Diskussion.

Am ersten Tag der Tagung hielt Prof. Dr. Bernd Overwien von der HU Berlin den Eröffnungsvortag zum Thema „Politische Bildung am Lernort Bauernhof“ bevor gemeinsam am Roundtable über Themen, Zielgruppen und Ziele einer politischen Bildung am Lernort Bauernhof diskutiert wurde. Im Anschluss folgte die erste Workshop-Runde, in der Dr.in Gabriele Diersen über die Bedeutung des Lernort Bauernhofes in transformativen Bildungslandschaften referierte und gemeinsam mit den Teilnehmer:innen eine Perspektive zu den zukünftigen Entwicklungen des Regionalen Lernens aufmachte. Einen weiteren interessanten Beitrag gab es u.a. von Anja Rasmussen, Lehrerin an der Saltum Skole in Dänemark. Sie eröffnete den Zuhörer:innen einen Blick in die “Open School”, bei der der Fokus auf der Öffnung des Klassenzimmers für außerschulische Aktivitäten mit verschiedenen regionalen Akteuren liegt. Im Workshop konnten Fragen gestellt und Impulse für das deutsche Schulsystem abgeleitet werden. Der Tag fand sein Ende beim gemeinsamen Abendessen.

Der zweite Tag begann mit einem gemeinsamen Einstieg. Im darauf folgenden Slot moderierte Dr.in Gabriele Diersen eine Session zur Planung, Gestaltung und Evaluation von Transformationsprozessen. Dabei waren Lena Neumann, M.Ed. und Dr. Arne Ortland als Referent:innen geladen. Frau Neumann berichtete über das DBU-geförderte Projekt „Zukunftsdialog+“, in dem Unternehmen und Schüler:innen zusammen in einen Dialog über nachhaltigkeitsbezogene Themen wie Künstliche Intelligenz in der Produktion, Biodiversität auf dem Betriebsgelände oder die Kreislauffähigkeit von Produkten kommen. Dr. Arne Ortland stellte zwei laufende Projekte vor, die sich mit dem Kompetenzerwerb für die komplexen Herausforderungen speziell im ländlichen Räumen auseinandersetzen. Am Mittag erfolgte das traditionelle „Infosnacken“ an den Ständen der Aussteller:innen. Hierbei konnten sich die Teilnehmer:innen über verschiedene Angebote von (Bildungs-) Einrichtungen informieren, ins Gespräch kommen und einen mittäglichen Snack einnehmen. Am gut besuchten Stand des Kompetenzzentrums Regionales Lernen wurde ein Einblick in aktuelle Projekte gegeben. Die Besucher:innen hatten unter anderem die Möglichkeit, ihr Wissen in einem Fischpuzzle oder einem Kahoot unter Beweis zu stellen oder sich beim optimalen Beladen eines LKWs mit einer Künstlichen Intelligenz zu messen. Der Nachmittag wurde dann durch den Vortrag von Prof. Dr. Leif Mönter eingeleitet, der zum Titel: „Transformationsprozesse in ländlichen Räumen mit Bildungsangeboten aktiv gestalten“ referierte. Dabei eröffnete er kritische Perspektiven auf eine Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) und sensibilisierte für die zunehmende Normativität des Ansatzes. Im Anschluss leitete Dr.in Hannah Lathan mit allen Teilnehmenden einen Workshop zur partizipativen Bildung am Lernort Bauernhof unter dem Fokus: „Wie kann ich gesund leben, wenn die Erde krank ist?“ . Dabei entwickelten die Teilnehmer:innen konkrete Ideen zur Umsetzung eines partizipativen Lernvorhabens in einem selbstgewählten Setting. Die Veranstaltung endete mit einem abschließenden Fazit, gemeinsamen Abendessen und einer individuellen Führung im Palmenhaus des Schlosses Schönbrunn. Der dritte Tag wurde für Exkursionen genutzt, die auf eine Schneckenfarm oder zu einem Urban-Farming-Projekt in Wien führten.

Boosting literacy on soil health across Europe: Live Kick-off meeting of the LOESS project

The 20 partners participating in the Horizon Europe project LOESS gathered in Bonn to kick-off the development and campaigning of educational offers and continuous training programmes addressing multiple actors, stakeholders and target groups connected to soil education. Communities of Practice, to be established in September, will ensure that educational gaps and needs will be addressed.

Our soils are suffering from the limitation and mismanagement of soil resources, from soil degradation, drought, retention, erosion or sealing. A sustainable improvement of soil health can only be achieved by increasing soil literacy and raising people’s awareness on the vital importance of soil.

LOESS - Literacy boost through an Operational Educational Ecosystem of Societal actors on Soil health, a project funded under Horizon Europe in the EU Mission: ‘A Soil Deal for Europe’, brings together representatives from twenty partner organisations coming from 16 European countries. LOESS connects and engages with multiple actors in Communities of Practice (CoPs) to provide an overview of the current level of soil related knowledge in different educational levels. Pedagogical techniques will be co-created and tested across the EU and Associated Countries to encourage effective knowledge flows and discourse between educators and learners and between scientific, political, individual local and collective cultural knowledge systems. Hands-on activities related to soil education and Community Engaged Research and Learning will be promoted through focused campaigns and events and supported by capacity building, knowledge exchange and peer-to-peer learning.

On 12th and 13th of July in Bonn, Germany, representatives from LOESS’ twenty partner organisations met to align their visions on how to raise awareness on soil health and to update on project needs and next steps. It was unanimously emphasised that for making a significant impact on soil literacy across Europe the engagement of all relevant actors is needed. LOESS’ Communities of Practice therefore will be at the heart of all upcoming tasks and activities. The first meetings of CoPs in each country will be organised in September.

A guest contribution by Prof. Willi Xylander, from the Senckenberg Museum of Natural History Görlitz, who shared insights on increasing awareness for soil biodiversity and protection by presenting the international touring exhibition 'The Thin Skin of the

Earth'. This contribution emphasised the significance of collaborative efforts to safeguard our precious soil resources.

LOESS is a three-year project and runs between 1 June 2023 – 31 May 2026. The project is funded under Horizon Europe (Contract No. 101112707) and is co-ordinated by Wissenschaftsladen Bonn. It involves 20 partner organisations, including universities, a public research institute, NGOs, vocational education training centres, science engagement organisations and a digital tool company, each contributing different knowledge, skills and networks.

● Wissenschaftsladen Bonn e.V, Germany (Coordinator)

● European Schoolnet (EUN), Brussels

● University of Innsbruck, Austria,

● University of Sassari, Italy

● Justinmind, Spain

● Technological University Dublin, Ireland

● University of St. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia

● Wageningen University, the Netherlands

● Centre for the Promotion of Science, Serbia

● Social Innovation Institute, Lithuania

● Adam Mickiewicz University, Poland

● Controvento social cooperative society NPO, Italy

● Catalan Association of Public Universities (ACUP) Spain

● ANS Educational Consultancy Ltd, Turkey

● University of Brescia, Italy

● University of Vechta, Germany

● Apopsi, Greece

● VA (Public & Science), Sweden

16 Jahre "Expedition Berufswelt" - Netzwerk bringt Schule und Wirtschaft in der Region zusammen

Seit 16 Jahren gibt es das Netzwerk „Expedition Berufswelt.“ Eine sinnvolle Einrichtung, waren sich beim diesjährigen Sponsorentreffen in der Geschwister-Scholl-Oberschule (GSO) alle einig. Bietet das Netzwerk doch Schülerinnen und Schülern der katholischen Ludgerus-Schule und der GSO Einblicke in die Arbeitswelt und motiviert sie zu betrieblichen Ausbildungen. Die Idee stammt vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen der Universität Vechta. Seine Geschäftsführerin Dr. Gabriele Diersen koordiniert die Bildungsarbeit. Verwaltet wird sie von der Schulstiftung St. Benedikt.

Sponsoren und Lehrkräfte beider Schulen beim diesjährigen Treffen der „Expedition Berufswelt.“ Mit dabei Sabine Westermann (links vom Roll-Up) und Dr. Gabriele Diersen (3.v.r.)

Viele Firmen, Einrichtungen und Behörden aus Vechta und Umgebung öffnen für die potentiellen Nachwuchskräfte ihre Türen. Die Kontakte organisiert Sabine Westermann. Seit Beginn des Projekts ist sie als pädagogische Mitarbeiterin dabei. Während sie an der Ludgerus-Schule mit Klassenhälften des Jahrgangs 9 ein halbes Schulhalbjahr die Wirtschaft vor Ort erkundet, organisiert sie an der GSO Erkundungen im berufspraktischen Schwerpunkt. Im Vorfeld erarbeitet sie mit den Jugendlichen die Berufsfelder in der Region, Unternehmensstrukturen und Informationsmöglichkeiten über die Unternehmen. Dabei geht es auch um Persönlichkeitsentwicklung, persönliche Stärken und Fähigkeiten und richtiges Verhalten bei der Bewerbung.

Den Chef gleich persönlich treffen

24 Erkundungen konnte sie mit 158 Jugendlichen im vergangenen Schuljahr machen. „Für die jungen Leute ist vor allem der praktische Teil wichtig,“ erzählte Westermann. „Da können sie mit Mitarbeitern und dem Chef reden und bekommen entsprechende Eindrücke.“ Die Bedeutung dieser Kontakte bestätigten Karin Miosga und Benjamin Rawe von der GSO. Viele Schülerinnen und Schüler würden die Schule mit dem Hauptschulabschluss verlassen. Vor allem Jugendliche mit Migrationshintergrund hätten wenig Kontakte zu Unternehmen und Arbeitgebern. Das Projekt solle daher unbedingt fortgeführt werden. Großes Lob äußerten auch Henrik Freese und Franz Bokop von der Ludgerus-Schule. „Expedition Berufswelt“ sei mittlerweile bei ihnen inzwischen ein fester Teil der Berufs- und Studienorientierung. Die GSO-Schüler Maxim Hilbert und Laurant Misini brachten es mit einem Bericht über eine Erkundung bei einem Vechtaer Autohaus auf den Punkt. „Wir haben viel Technik gezeigt bekommen und durften auch mal mit dem Radlader fahren.“ Das habe allen imponiert. Die Unternehmensbesuche bezeichneten sie als Highlight der Berufsorientierung.

Großes Lob gab es auch von Seiten der Sponsoren. Das Projekt ermögliche es Unternehmen und sozialen Einrichtungen, Jugendliche aus der Region gezielt ansprechen und sie für ein Praktikum oder eine Ausbildung in der Region zu begeistern, bestätigten sie.

Sponsoren

Finanziell unterstützt wurde „Expedition Berufswelt“ im letzten Schuljahr von der St. Hedwig-Stiftung und dem St. Marienhospital Vechta, der AOK und Volksbank, den Firmen bauXpert Gr. Beilage, WEDA Dammann & Westerkamp (Lutten), Autohaus Klöker, Michalowski, Nemann, Lamping Systemtechnik, HAWITA, Zurhake Gartengestaltung (Visbek), der Mittelstandsvereinigung Vechta und der Bürgerstiftung Vechta. Das Netzwerk ist offen für weitere Unternehmen und Arbeitgeber der Region.

Irland 2022

Neue Story Map zur großen Exkursion

Vom 1. bis 13. September 2022 begaben sich 16 Studierende auf eine humangeographische Exkursion zur irischen Insel. Die Exkursion, unter der Leitung von Prof.in Amelie Bernzen, Prof. Karl-Martin Born sowie Franziska Czernik, führte die Studierenden von Dublin bis zum Giant's Causeway in Nordirland.

Die Schwerpunkte der Exkursion lagen auf humangeographischen Fragestellungen, Wirtschafts- und Siedlungsgeographie sowie Mensch-Umwelt-Beziehungen. Die Studierenden hielten Referate, sammelten empirische Daten und erhielten Einblicke durch lokale Experten.

Weitere Details über die große Exkursion Irland 2022 finden Sie in unserer Story Map.

Die Exkursion ist ein fester Bestandteil des Bachelor Combined Studies Geographie.

Verleihung des Förderpreises der Universitätsgesellschaft Vechta e.V. an Dr. Steffen Spiegel

Am Mittwoch, den 21. Juni 2023, fand an der Universität Vechta die feierliche Verleihung der Förderpreise für Absolvent*innen statt, die sich im Jahr 2022 durch ihre herausragenden Abschlussarbeiten und ihr besonderes wissenschaftliches Engagement ausgezeichnet haben. Die Förderpreise wurden von der Universitätsgesellschaft Vechta e.V. (ugv) gestiftet und beinhalten eine Urkunde sowie einen Geldbetrag.

Dr. Steffen Spiegel erhielt den Förderpreis für seine Dissertation mit dem Titel „Destinationsbildung und Destination Governance. Eine Modellentwicklung am Beispiel des Wassertourismus an Lahn und Aller“. Die Arbeit, die im Fachgebiet Geographie angesiedelt ist, wurde von Prof. Dr. Karl Martin Born betreut.

Dr. Spiegel kombinierte verschiedene Ansätze aus der Tourismus- und Governanceforschung und analysierte insbesondere den Bereich der Destinationsgovernance. Er entwickelte ein Modell, das die Destinationsbildung und deren Governance beschreibt und am Fallbeispiel der Lahn erfolgreich angewendet wurde. Die Arbeit liefert wichtige Erkenntnisse für die theoretische und praktische Beschäftigung mit der Entwicklung von Destinationen.

Nachhaltigkeit begreifen – Schülerinnen und Schüler im Zukunftsdialog mit regionalen Unternehmen

Im von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderten Projekt „Zukunftsdialog+“ des Kompetenzzentrums Regionales Lernen der Universität Vechta ist die Erprobung der neu konzipierten Lernmodule angelaufen. Die Lernmodule sollen den Zukunftsdialog zwischen Schulen und Unternehmen fördern und somit zur nachhaltigen Transformation der Region beitragen. Anhand unterschiedlicher Schwerpunktthemen wie „Biologische Vielfalt“, „Künstliche Intelligenz“ oder„Kreislaufwirtschaft“ wird das zunächst abstrakte Konzept der Nachhaltigkeit für Schüler und Schülerinnen greifbar gemacht und die gegenwärtige und künftige Bedeutung für Unternehmen reflektiert.

Am 12.06.2023 wurde das Lernmodul „Nachhaltige Kreislaufwirtschaft“ in Jahrgang 11 am Gymnasium Antonianum in Vechta gemeinsam mit dem Futtermittelhersteller „ForFarmers“ erprobt. Zunächst entwickelten die Jugendlichen Gesetzesentwürfe und Subventionsvorschläge zur Förderung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Deren Umsetzbarkeit sowie Konsequenzen für Unternehmen und Konsumenten und Konsumentinnen wurden anschließend mit einem Unternehmensexperten im Unterrichtdiskutiert.

Neue Bildungsmaterialien zur Miesmuschelfischerei in Niedersachsen

Im Rahmen einer Förderung des Europäischen Meeres- und Fischereifonds und des Landwirtschaftsministeriums Niedersachsen wurden vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen Lehr-Lernmaterialien zur Miesmuschelfischerei an der niedersächsischen Nordseeküste entwickelt. Zielgruppe sind Schüler*innen ab Klasse 7 aller Schulformen an allgemeinbildenden Schulen.

Das neue Bildungsangebot umfasst fachliche, didaktisch-methodische Hinweise und Materialien für eine Vor- und Nachbereitung an der Schule sowie für eine Erkundung zu einem Standort der niedersächsischen Miesmuschelfischerei. Es beinhaltet insbesondere praxisnahe, außerschulische Lernmöglichkeiten und ermöglicht den direkten Kontakt und authentische Einblicke in die Miesmuschelfischerei.

Die vielfältigen Perspektiven und Zugänge des außerschulischen Moduls fördern einen multiperspektivischen, transdisziplinären Blick der Schüler*innen zum Thema Miesmuschelfischerei und bieten einen aktuellen Bezug zur Lebenswelt. Das vorliegende Material bietet Schulen so die Möglichkeit des exemplarischen Lernens in der Region zu einem Thema, das fächerübergreifend und fächerverbindend ein hohes Bildungspotenzial besitzt. „Wir freuen uns, dass das Regionale Lernen an der niedersächsischen Nordseeküste nun um eine Facette reicher ist und ein weiterer wenig wahrgenommener Aspekt der Fischerei in der schulischen Bildung präsenter wird“, so Prof. Dr. Leif Mönter, Projektleiter des EU-Projektes.

Kooperationspartner im Projekt waren die Fischereiaktionsgruppe Niedersächsische Nordseeküste und die Niedersächsische Muschelfischerei GbR, welche das Projekt fachlich unterstützt hat.

Die Lehr-Lernmaterialien wurden vom „VISTRA – Vechta Institute of Sustainability Transformation in Rural Areas“ in der „Weißen Reihe“ veröffentlicht und können hier heruntergeladen werden. Weitere Informationen zu den weiteren außerschulischen Lernangeboten des Bildungsnetzwerks zum Thema Fischerei und Einblicke in die Bildungsarbeit vor Ort gibt es unter www.lernorte-fischerei.de .

Dateien:

Bewilligung für das Projekt LOESS im Rahmen von EU-Förderline HORIZON

Den Boden als wichtigen und wertvollen Bestandteil des Ökosystems wahrzunehmen, lokale und globale Herausforderungen für dieses sensible Element zu identifizieren sowie aktive Handlungsstrategien für die Erhaltung des Bodens zu entwickeln und umzusetzen ist das Hauptziel des Projektes LOESS (Literacy boost through an Operational Educational Ecosystem of Societal actors on Soil Health). Damit will LOESS einen Beitrag zum Aufbau von Kompetenzen rund um das Thema Boden in allen Bereichen der Gesellschaft leisten. Neben der schulischen Bildung stehen auch die universitäre und Erwachsenenbildung im Fokus. Das Projekt wird vom der EU-Förderlinie Horizon Europe gefördert und vom Wissenschaftsladen Bonn koordiniert. Das Konsortium besteht aus 18 Partnereinrichtungen, die sich über die gesamte EU verteilen. Von der Universität Vechta sind Prof. Dr. Leif Mönter und Dr.in Hannah Lathan aus der Didaktik der Geographie/Kompetenzzentrum Regionales Lernen sowie der Science Shop Vechta/Cloppenburg in Person von Dr. Daniel Ludwig beteiligt. Das Fördervolumen für den Standort Vechta beträgt ca. 365.000 Euro.

Das Kompetenzzentrum Regionales Lernen der Universität Vechta sieht seine Expertise in der Konzeption von Lernmodulen zum Thema Boden für die Schule. „Wir wollen unsere empirischen und didaktisch-methodischen Erkenntnisse, die wir in unserer Arbeit des Kompetenzzentrums Regionales Lernen und in anderen Projekten in den letzten Jahren gewonnen haben, mit einbringen.“, schildert Prof. Dr. Leif Mönter den Beitrag aus der Didaktik der Geographie. Dr.in Hannah Lathan ergänzt: „Auch über die Ziele und Potenziale transformativer Bildungslandschaften, die wir in der Region aufgebaut haben, möchten wir im Konsortium informieren und disseminieren.“ Lernmodule für die Zielgruppen der Grund- und weiterführenden Schulen zu konzipieren, dabei handlungsorientierte Zugänge zu schaffen und eine aktive Partizipation und Zusammenarbeit mit lokalen Entscheidungstragenden zu induzieren, ist die Hauptaufgabe im LOESS-Projekt.

Der Science Shop der Universität Vechta ist aktiv in die Bewerbung der entstehenden Lernmodule für die Schülerinnen und Schüler eingebunden. Zudem ist er maßgeblich verantwortlich für die Veranstaltungen in der Region, bei der Stakeholder, Entscheidungstragende und Öffentlichkeit über die entstehenden Produkte informiert werden. Auch die Gestaltung von Online-Workshops und Konsultationen mit Redakteurinnen von Wissenschaftszeitschiften sowie ein Sommer-Camp, bei dem internationale Studierende die Produkte und Ergebnisse selbst erproben können, ist geplant. „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit im Konsortium und auch innerhalb unserer Universität!“, sagt Dr. Daniel Ludwig.

Bericht zur HGD-Nachwuchstagung an der Universität Potsdam und zum Arbeitstreffen der AG BNE

An der Potsdamer Universität auf dem Campus Griebnitzsee trafen sich vom 29. bis zum 31. März 2023 die Nachwuchswissenschaftler:innen der Geographiedidaktik. Mit dabei waren auch Lena Neumann, M.Ed. und Dr.in Hannah Lathan aus der Vechtaer Arbeitsgruppe Didaktik der Geographie. Gestartet wurde das dreitägige Programm mit einem Empfang am Hauptbahnhof und einer kritischen Stadtexkursion durch die Altstadt Potsdams. Besonders problematisch wurde der anhaltende Trend zur Historisierung und Bodenversiegelung im Innenstadtbereich wahrgenommen. Der offizielle Teil der Tagung begann am Donnerstag mit einer intensiven Arbeitsphase zum Thema „Zukunft (mit-)gestalten“. Dabei gaben Professor:innen entlang von Fragen kleine videographische Impulse, die dann von den jungen Forschenden diskutiert wurden. Im Anschluss daran folgten die Vorträge, in denen einzelne Forschungsvorhaben reflektiert wurden. Am Nachmittag fanden Workshops zu Virtual-Reality-Erkundungen und Escape-Spielen unter Anleitung der Potsdamer Arbeitsgruppe statt. Gemeinsam wurden die Produkte evaluiert. Am Abend versammelte sich die Gruppe zur Nachwuchsversammlung, in der ein neuer Vorstand gewählt und einige bedeutende Entwicklungen der Geographiedidaktik, darunter u.a. die Einführung der Bildungsstandards für die Sekundarstufe II, diskutiert wurden. Am Freitag hielt Lena Neumann, M.Ed. aus der Vechtaer Arbeitsgruppe ihren Vortrag, auf den eine angeregte Diskussion sowie ein Gespräch mit dem von ihr gewählten Experten Prof. Dr. Fabian Pettig (Universität Graz) folgte. Weitere Vorträge und Workshops schlossen sich an, auch die Möglichkeit des Austausches in Fachgruppen zu einzelnen Forschungsschwerpunkten (z.B. Klimawandelbildung, Schulbuchforschung, qualitative Forschung) war möglich. Zum Abschluss wurden die Eingangsfragen zum Thema „Zukunft (mit-)gestalten“ wieder aufgegriffen und vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Tagung reflektiert.

Nach der Tagung in Potsdam ging es für die beiden Forscherinnen weiter nach Berlin, wo am Samstag, den 01. April, die Arbeitsgemeinschaft Bildung für Nachhaltige Entwicklung des Hochschulverbandes für Geographiedidaktik (HGD) an der Humboldt-Universität im Adlershof tagte. Die Leitung oblag dem Lehrstuhlinhaber Prof. Dr. Péter Bagoly-Simó und Dr. Christian Wittlich (Universität Bremen). Schwerpunkte der Sitzung waren die normative Setzung von BNE im deutschen Schulsystem sowie zu postkoloniale Perspektiven auf BNE. Im Anschluss an zwei Impulsvorträge kam es zu einem anregenden Austausch, der zunächst digital und halbjährlich mit kleinen Treffen weitergeführt werden soll.

Klausurtagung zur Optimierung der Lehrveranstaltungen in der Geographiedidaktik

Vom 23. bis zum 24. März trafen sich die Kolleg:innen aus der Didaktik der Geographie an der historisch-ökologischen Bildungsstätte in Papenburg, um gemeinsam den Optimierungsbedarf der geographiedidaktischen Lehre zu diskutieren. Die Veranstaltung wurde von der Fakultät II finanziell unterstützt. Mit dabei waren Prof. Dr. Leif Mönter, Dr.in Gabriele Diersen, Dr.in Hannah Lathan, Lena Neumann M.Ed. und die studentische Hilfskraft Kristin Dolezil. Am Donnerstag wurden zunächst die individuellen Ziele der Dozierenden in ihrer Lehre zusammengetragen und ergänzt um die bereits bestehenden Inhalte und Schwerpunkte. Gemeinsam wurden die Inhalte neu zugewiesen und dabei besonders darauf geachtet, dass Dopplungen vermieden bzw. individuelle und zielgruppenspezifische Angebote (z.B. für Sachunterrichtsstudierende) geschaffen werden. Zudem kam zur Sprache, wie sich neue und innovative Ansätze aus der geographiedidaktischen Forschung in die Lehrveranstaltungen integrieren lassen. Am zweiten Tag berichtete Frau Dolezil über gelungene und optimierungsbedürftige Aspekte aus der Sicht der Studierendenschaft. Gemeinsam wurden die tags zuvor gestalteten Lehrkonzepte neu betrachtet und im Lichte der studentischen Erläuterungen diskutiert. Den Abschluss bildete der Austausch über Prüfungsformate, die Absteckung von Zuständigkeiten sowie die Äußerung von Wünschen für eine mittel- und langfristige Gestaltung der Lehre.

Bundesarbeitsgemeinschaft Lernort Bauernhof diskutiert über Ansätze einer Planetary Health in landwirtschaftlichen Bildungskontexten

Vom 17. bis zum 19. März fand die diesjährige Bundestagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Lernort Bauernhof (BAGLoB e.V.) im Haus Neuland in Bielefeld statt. Es war die 20-jährige Jubiläumsfeier des Vereins, der es sich mit der Tagung zur Aufgabe gemacht hat, Praktiker:innen, theoretisch Arbeitende und die interessierte Öffentlichkeit zusammenzubringen. Gemeinsam wurde in Vorträgen, Workshops und anderen Formaten über Konzepte, neue Ideen, Rahmenbedingungen und innovative Beispiele für die bildungspraktische Arbeit auf dem Bauernhof diskutiert. Ein wesentlicher Schwerpunkt war neben den Jubiläumsfeierlichkeiten die Etablierung einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) in landwirtschaftliche Bildungskontexte.

Dazu lieferte auch das Wissenschaftsforum einen wichtigen Beitrag, in dem Dr.in Hannah Lathan einen Vortrag zum Thema Planetary Health in der Regionalen Bildung hielt. Darin führte sie die theoretischen Bezüge zwischen BNE und dem noch sehr jungen Konzept der Planetary Health aus. Im Anschluss zeigte sie exemplarisch auf, wie sich anhand der unterrichtsrelevanten Themen landwirtschaftliche Versorgungssicherheit und Neobiota eine praktische Umsetzung am Lernort Bauernhof gestalten ließe. Die anschließende Diskussion mit den Teilnehmenden des Forums ergab weitere Impulse für die Arbeit im Projekt Planetary Health in der Regionalen Bildung (PH:regBi), das ab 01. Juni 2023 in Kooperation mit der Universität Bremen und unter Förderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) beginnt.

Vechtaer Geographiedidaktik initiiert gemeinsam mit den Kolleg:innen einen Runden Tisch zur geographischen Bildung in Niedersachsen

Am 03.02. fand erstmalig ein Runder Tisch zur geographischen Bildung in Niedersachsen statt. Unter Janis Fögele (Universität Hildesheim) und Leif Mönter (Universität Vechta) diskutierten die Professor:innen und wissenschaftliche Mitarbeiter:innen aus Hildesheim, Hannover, Osnabrück, Vechta und Bremen über die Schwerpunkte der Arbeit an den Standorten. Dabei zeigten sich insbesondere in den Feldern Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE), außerschulische Bildungsangebote, Basiskonzepte im Geographieunterricht sowie Digitales Lernen und Lehren große Synergien. Darüber hinaus wurde über die Curriculakonzeption, die Bedeutung politischer Bildung im Geographieunterricht sowie über die Ausrichtung und Ausgestaltung der Lehrveranstaltungen, insbesondere der Praxisphase, gesprochen. Es ergaben sich zahlreiche Schnittmengen und gemeinsame Herausforderungen, die in die Weiterarbeit des Runden Tisches eingebracht werden sollen. Dazu zählen unter anderem die Implementierung von fachdidaktischen Forschungsergebnissen in die Unterrichts- und Bildungspraxis sowie die Etablierung neuer Ansätze wie dem transformativen Lernen. Auch die gemeinsame Planung und Durchführung von Transferprojekten wird angestrebt. Ein Anschlusstreffen wird in einem halben Jahr stattfinden.

Neue Lernmodule zu Klimawandelfolgen für Schüler*innen

Forscher*innen der Universitäten Vechta und Bremen entwickeln Lernmodule für Schülerinnen und Schüler zu Klimawandelfolgen im neuen Projekt „PH:regBi – Planetary Health in der regionalen Bildung“.

Der Klimawandel ist laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die größte Gesundheitsbedrohung der Menschheit. Extremwetterereignisse, die Verschiebung der Wachstums- und Blütezeiten von Pflanzen und das Auftreten von neuen invasiven Arten sind nur einige Beispiele für Gesundheitsrisiken, die vom Klimawandel ausgehen.

Das Konzept der Planetary Health (PH) begreife den Menschen selbst als Teil der Natur, wie der Geographiedidaktiker Dr. Christian Wittlich von der Universität Bremen sagt: „Es geht von der Annahme aus, dass der Mensch nicht gesund sein kann, wenn die Erde krank ist.“ Eine Integration des Planetary-Health-Ansatzes in das etablierte Konzept einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) erscheint gewinnbringend, da der Zusammenhang von planetarer und individueller Gesundheit besonders akzentuiert wird. Zugleich wird für Jugendliche ein enger Lebensweltbezug geschaffen.

Die Klassen 5 bis 13 im Fokus

Im Projekt „Planetary Health in der regionalen Bildung“ (PH:regBi) werden Lernmodule für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 13 entwickelt. Sie lernen, die Folgen des Klimawandels für die individuelle und globale Gesundheit zu erkennen sowie Handlungsmöglichkeiten zur nachhaltigen und klimaresilienten Gestaltung ihres Nahraumes zu entwickeln und selbst zu erproben.

Im Fokus stehen dabei die Themen Hitze(-Wellen), Hochwasser, Neobiota (im Zuge der Klimaveränderungen eingewanderte Tier- oder Pflanzenarten) und landwirtschaftliche Versorgungssicherheit, die sich in den Lehrplänen vieler Unterrichtsfächer wiederfinden. „Didaktisch-methodisch basiert das Projekt auf dem handlungsorientierten Bildungskonzept des Regionalen Lernens 21+ sowie dem Dreiklang Erkennen, Bewerten und Handeln“, so Prof. Dr. Leif Mönter, Professor für Didaktik der Geographie an der Universität Vechta. Im Rahmen des Projekts wird mit einer Vielzahl an Expert*innen aus Wissenschaft und Medizin zusammengearbeitet. „Ein besonderes Anliegen ist uns auch die Vernetzung im Nahraum, mit den regionalen Unternehmen, den außerschulischen Bildungseinrichtungen und den Pilotschulen“, ergänzt Dr.in Hannah Lathan, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Didaktik der Geographie in Vechta.

Über das Projekt

Das Projekt „Planetary Health in der regionalen Bildung. Entwicklung von Lehr-Lern-Modulen im Kontext Klimawandel“ (PH:regBi) ist ein Kooperationsprojekt zwischen den Fachdidaktiken Geographie der Universität Bremen (Dr. Christian Wittlich) und der Universität Vechta (Prof. Dr. Leif Mönter und Dr.in Hannah Lathan). Die Module werden an beiden Standorten regionalspezifisch entwickelt, erprobt und wechselseitig an den Standorten evaluiert sowie optimiert. Gefördert wird das Projekt von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) über einen Zeitraum von drei Jahren.

Postervorstellung beim Forschungsfördertag der Universität Vechta

Auch beim diesjährigen Forschungsfördertag der Universität Vechta waren das Fach Geographie und das Kompetenzzentrum Regionales Lernen mit gleich zwei innovativen Bildungsprojekten dabei. Nach einer gemeinsamen Einführung und besonderen Würdigung des Science Shops Vechta/Cloppenburg anlässlich seines 10-jährigen Jubiläums hatten die Teilnehmer:innen in zwei spannenden Workshops die Möglichkeit, sich über rezente Entwicklungen der Wissenschaftskommunikation, Multistakeholder-Engagement und der Co-Creation von Wissen auszutauschen und über eine künftige Ausrichtung zu diskutieren. Im Anschluss folgte eine Postersession, in der die Geographiedidaktikerinnen Annemarie Castillo und Lena Neumann das „Kompetenzzentrum Regionales Lernen“ und die dort angesiedelten Projekte „Zukunftsdialog+" und „Außerschulische Lernorte in der Fischereiwirtschaft“ vorstellten.

Ziel des DBU-geförderten Projekts Zukunftsdialog+ ist es, den Nachhaltigkeitsdialog zwischen Schüler:innen und Unternehmensvertreter:innen in ausgewählten Landkreisen zu stärken. Hierfür werden Lehr-Lern-Module zu verschiedenen Themenbereichen wie „biologische Vielfalt“ oder „künstliche Intelligenz“ entwickelt, die kooperativ von Lehrkraft und Unternehmensvertreter:in umgesetzt werden. Im Rahmen des Projektes „Außerschulische Lernorte in der Fischwirtschaft“ wurden Orte der originalen Begegnung und Bildung sowie ein einzigartiges Bildungsnetzwerk zur Fischwirtschaft an der niedersächsischen Nordseeküste aufgebaut und erfolgreich etabliert. In Erweiterung zu dem Projekt entsteht derzeit ein Bildungsangebot zur niedersächsischen Muschelfischerei.

Vechtaer Gesellschaft für Geographie | Neuer Vorstand und neue Vortragsreihe

Neue geographische Kenntnisse kompetent der interessierten Öffentlichkeit zu vermitteln, ist das Hauptziel der Vechtaer Gesellschaft für Geographie e.V. So ist der seit 2007 bestehende Verein im Wintersemester 2022/23 nicht nur mit einem neuen Vorstand und neuer Geschäftsführung gestartet, sondern ebenso mit einer Vortragsreihe zu Transformationsprozessen im asiatischen Raum.

„Geographische Gesellschaften sind traditionsreiche Institutionen“, erklärt die erste Vorsitzende, Prof.in Dr.in i.R. Martina Flath. „Sie sind häufig eng mit den geographischen Instituten der Universitäten verflochten. In Vechta hat es eine enge Bindung zum damaligen Institut für Strukturforschung und Planung in agrarischen Intensivgebieten (ISPA) unter hohem Engagement von Prof. Dr. i.R. Windhorst und apl. Prof. Dr. Klohn gegeben. Gleiches streben wir nun mit dem VISTRA an, dem Ende 2021 gegründeten Vechta Institute of Sustainability Transformation in Rural Areas.“

„Mit diesem Verein wollen wir geographische Erkenntnisse durch Vorträge und Exkursionen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen“, führt Geschäftsführerin Dr.in Hannah Lathan aus. „Wir leisten einen kontinuierlichen Wissenstransfer neuster Forschungsergebnisse in die Gesellschaft.“ Geographisches Wissen für eine interessierte Öffentlichkeit kritisch und kompetent zu vermitteln, steht für den Verein ebenso im Mittelpunkt, wie die Hochschulgeographie für interessierte Laien und für die Schulpraxis bereitzustellen, ein wissenschaftliches Austauschforum für Institute, Alumni und Interessierte zu sein oder dazu beizutragen, andere Länder und Regionen hinsichtlich ihres Naturraums und Kulturraums vorurteilsfrei und sachbezogen kennenzulernen.

„Pandemiebedingt haben unsere Aktivitäten in den vergangenen zwei Jahren geruht“, sagt die erste Vorsitzende Flath. „Umso mehr freut es uns, dass wir im Juni eine Tagesexkursion zum Thema ,Neue Wege in der Landwirtschaft‘ unternehmen konnten und nun in die Vortragsreihe starten.“

Veranstaltungen der VGG im Wintersemester 2022/23

Die Vechtaer Gesellschaft für Geographie e.V. (VGG) organisiert im Wintersemester 2022/2023 Vorträge zum Thema „Transformationsprozesse im asiatischen Raum – Gesellschaftliche Umbrüche, Landnutzungsveränderungen und klimabedingter Umweltwandel“. Die Vorträge beginnen jeweils um 19 Uhr im Hörsaal Q015 an der Universität Vechta, Driverstraße 22. Interessierte sind herzlich eingeladen!

- Am Montag, 7. November 2022, spricht Prof. Dr. Christian Opp (Universität Marburg) über die „Mongolei – Natur und Gesellschaft im Wandel“.

- Am Montag, 5. Dezember 2022, spricht Prof. Dr. Boris Braun (Universität Köln) über „Naturkatastrophen in Bangladesch: Warum ist das Leben am Golf von Bengalen so gefährlich?“.

- Am Montag, 16. Januar 2023, spricht Prof. Dr. Ulrich Scholz (Universität Gießen) über „Mensch und Umwelt auf Java – Überlebensstrategien in einem überbevölkerten Agrarraum“.

- Am Montag, 6. Februar 2023, spricht Dr.in Juliane Dame (Universität Heidelberg) über „Globaler Wandel im indischen Transhimalaya: Entwicklungsprozesse, sozial-ökologischer Herausforderungen und Anpassungsstrategien“.

Stelle der wissenschaftlichen Mitarbeiterin in „Zukunftsdialog+“ neu besetzt

Die Bearbeitung des DBU-geförderten und von Prof.´in i.R. Dr. Martina Flath geleiteten Projekts Zukunftsdialog+ (2022-2024) hat zum 01.10.2022 Lena Neumann, M.Ed. aus der Abteilung Didaktik der Geographie übernommen. Frau Neumann hat bereits an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg an dem DBU-geförderten Projekt "Klimawandel findet statt" mitgewirkt und freut sich auf die neuen inhaltlichen und strukturellen Aufgaben. Als erster Meilenstein konnte im Projekt bereits ein Lehr-Lern-Modul fertiggestellt werden, das es nun zu erproben und durch weitere Module zu ergänzen gilt.

Vechtaer Geographiedidaktikerinnen bei humangeographischer Sommerschule zur transformativen Bildung

Vom 12. bis zum 15. September 2022 fand in Bernau bei Freiburg (i.B.) im Hochschwarzwald die 10. Humangeographische Sommerschule mit dem Titel „Transformative geographische Bildung“ statt. Mit dabei waren auch Lena Neumann, M. Ed. und Dr.in Hannah Lathan aus der Abteilung Didaktik der Geographie. Diskutiert wurde die zukünftige Ausrichtung dieser Disziplin an hochaktuellen Themen wie Rassismus und Feminismus in Bildungskontexten, neueren Strömungen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie ästhetisch-medialer Bildung. Fokussiert wurden neben unterrichtspraktischen Implikationen auch die Entwicklung von Konzepten, wie sich zukunftsrelevante Themenstellungen in der Erwachsenenbildung verankern lassen. Im Besonderen zählten dazu Perspektiven des lebenslangen Lernens sowie innovative Lehr-und Lernkonzepte. Die Tagung beantwortet einige dringliche Fragen, wirft aber zugleich neue Fragestellungen und Ungewissheiten auf. Die Geographiedidaktik zeigt sich damit als eine irritationsbereite und flexible Disziplin in einer Welt im Wandel.

Bundesforum Lernort Bauernhof reflektiert Schulbücher kritisch